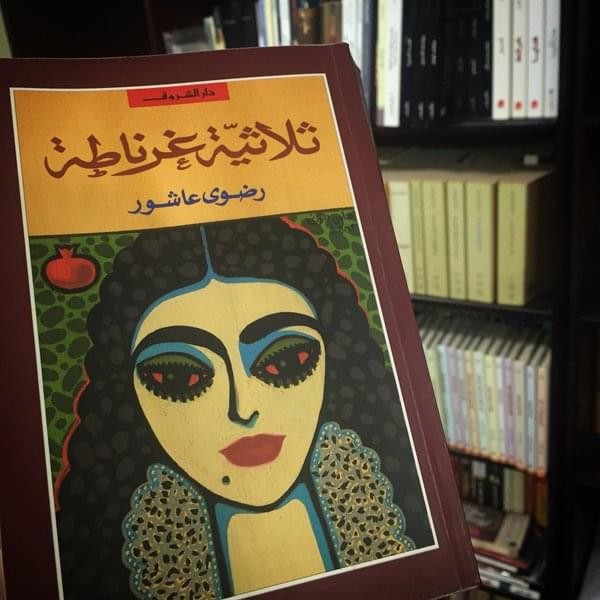

تَبينُ غرناطةُ من بعيد بِذاكَ القدِّ المنحوتِ بسلاسلِ الجبال وكرومُ العنبِ والبرتقالِ والزيتون، وذاكَ الوجهِ الصّبوحِ الذي ينحدرُ على وجنتيْه نهريْ شانيل وحدرِّه وكأنّها ما كانت يومًا قائمًة بِإرثِها الإسلاميّ العظيم وجمالِها العربيِّ الأَصيل، وكأنَّ حواريها ما كانت يومًا تنضحُ بلغة الضاد، وكأنَّ أهلَها المسلمينَ ما كانوا يدبُّون فيها دبيبَ الدمِّ في العروق. تمخَّضتْ ثلاثيةُ رضوى عاشور في روايتها ثلاثية غرناطة إلى ثلاثةِ أقسامٍ رئيسة؛ ابتدَأَتْ بغرناطةَ مرورًا بمريمة وحتى الفصلِ الأخيرِ الذي كانَ يحملُ نهايةَ قصةِ الأندلس التَليدِ، وهو الرحيل.

تحملُنا شخوصُ الروايةِ في بحرٍ لُجيٍّ من الأحداثِ التي تتدفقُ تِباعًا تحملُ في مكنونِها الأملَ واليأس، الفرحَ والحزن، الحياةَ والموت في ازدواجيةٍ مُترافِقة، وكأنّ الأملَ ما خُلِقَ إلّا ليتبعهُ ليلُ اليأسِ الظليم، وتقاسيمُ الفرحِ لم تَنزرعْ إلا ليُشوّهَها حزنٌ عبوس، وهذه الحياةُ المُتّقِدةُ في غرناطةَ كانت محكومةً منذ البدايةِ بالموت. لا تسعُني الكلماتُ لوصفِ مدى دقة "عاشور" ورصانةِ مُفرداتها وجمالِ تعابيرِها، وهيَ تَصِفُ الروائعَ الهندسيّةَ المُختَزَلَةِ في الصناديقِ والعمائرِ والقصورِ الأندلسية، وكأنّها كانت تتلمسُها بيديْها أو تخرجُ من الصورِ فتراها أمامَها رأيّ العيْن، ففازتْ الروايةُ بجائزةِ أفضلِ روايةٍ في معرض القاهرة الدُوليّ، والجائزةِ الأولى لكتابِ المرأةِ العربيّة.

الحياة في غرناطة

تمخَّضتْ ثلاثيةُ رضوى عاشور في روايتها إلى ثلاثةِ أقسامٍ رئيسة؛ ابتدَأَتْ بغرناطةَ مرورًا بمريمة وحتى الفصلِ الأخيرِ الذي كانَ يحملُ نهايةَ قصةِ الأندلس التَليدِ، وهو الرحيل.

تحملُنا شخوصُ الروايةِ في بحرٍ لُجيٍّ من الأحداثِ التي تتدفقُ تِباعًا تحملُ في مكنونِها الأملَ واليأس، الفرحَ والحزن، الحياةَ والموت في ازدواجيةٍ مُترافِقة، وكأنّ الأملَ ما خُلِقَ إلّا ليتبعهُ ليلُ اليأسِ الظليم، وتقاسيمُ الفرحِ لم تَنزرعْ إلا ليُشوّهَها حزنٌ عبوس، وهذه الحياةُ المُتّقِدةُ في غرناطةَ كانت محكومةً منذ البدايةِ بالموت.

عندما تستغرقُ بين سطورِ الروايةِ وتُنهيها، سترى أّنها ذكرت بعض المصطلحاتِ التي تَستوْقِفُك، والتي كانت بدوْرها تُفضي لقضايا جوهريةٍ موسومةً للأندلسِ فقط، فما أن تجيءَ سيرةُ الأندلسِ وسقوطِها الأليمِ، حتى يقفزَ إلى الخاطرِ قضيةُ المسلمينَ "المورسكيين" والنظام الإقطاعيّ وقضية ُمحاكمِ التفتيش والتنصيرِ الإجباريّ.

بعدَ سقوطِ الأندلسِ عام 1492 للميلاد، ودخولُ الحكمُ الإسبانيّ لها بقيادةِ الملك فرناندو والملكةِ إيزابيل، وتوحيدِ مملكتيْ قشتالة وأراغون، دفعَهم سعيٌّ دؤوبٌ لفرضِ سيطرتِهم السياسية بالاستعانةِ بالكنيسة، فأقيمت محاكمُ التفتيشِ التي كانت ضد ما يسمى بال "الهرقطةِ والسحرِ الأسودِ والبِدْع" ظاهرًا، أمّا في باطنِها فقد كانت حملةَ إبادةٍ جماعية للمسلمين، استخدم فيها المحققونَ الذين كانوا رجالَ دينٍ مسيحيين، أسوءَ أدواتِ التعذيب على مرّ التاريخ.

كانَ تسليمُ غرناطةَ بعد عهدٍ أَبرمَه أبو عبد الله الصغير آخرُ ملوكِ الحمراءِ مع الإسبان، يقضي حسبَ بنودِه باحتفاظِ المسلمينَ بدورِهم وممتلكاتِهم ومساجدِهم وحقوقِهم الدينية والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، والتي -بالطبع- لم يُنفَذْ شيّءٌ منها، فبدأوا بالتضييقِ عليهم بحرمانِهم لغتَهم العربية وشعائرِهم الإسلامية وطريقةِ مَأكلِهم ومَشربِِهم لحملِهم على الرحيلِ الاختياري، ثمَ تَطورَ للتنصيرِ الإجباريّ وإلزامِهم بحضورِ القُدّاس وفتحِ الأبوابِ حتى لا تُقامَ الشعائرُ الدينية الإسلاميةُ، حتى وصلوا لمحاكمِ التفتيشِ وفرضِ النظامِ الإقطاعيّ الذي يسخرُ الإنسانَ الذي كان يملكُ الأرضَ يحرثُها ويبذرُها ويسقيها لخدمةِ مالكِه الإقطاعيّ الذي صارَ يملكُ الإنسانَ والأرض.

اقرأ أيضًا: عندما يكون الرحيل شخصيًا: عن وإلى رضوى عاشور

ولا تكتفي الدولةُ بذلك، بلْ تُنهي مسلسلَ العذابِ والذلّ المُتصِل لِمَا تبقى من المُتَّنصِرينَ الجُدد أو المسلمين " المورسكيين"؛ فتفرضُ عليهم الرحيلَ الإجباريّ حتى آخرِ واحدٍ منهم، تاركينَ وراءَهم بيوتهم وأراضيهم وذكرياتهم، يُحَّمَلونَ في البحرِ وقلوبُهم ضاويةٌ بالحنينِ والغضبِ لوطنٍ ضاع، ومجدٍ خَبا وعروبةٍ غاضتْ واختفتْ. لم يمنعْ ذلكَ كلُه ومضاتِ ثورةٍ اشتعلتْ في رؤوسِ جبالِ الأندلس، فتحركتْ جموعُ المُجاهدينَ، ونُظِمَتْ الصفوف واختلجَ الأملُ في صدورِ التائقينَ للحرية، وانفلتتْ شراراتُ ثورةٍ هنا وهناك لكنّها في كلّ مرةٍ كانت تُقابَلُ بكثرةِ العدّةِ والعتادِ للإسبانِ فتفشلُ.

وما أشبهَ اليومَ بالأمس وكأنّ رضوى حينَ كانتْ تحكي عن تخاذلِ المغربِ العربيّ ومصرَ والشامَ والحجازَ عن نصرةِ الأندلس كانت تَصِفُ القدسَ، وهيَ في غَبْشَةِ الأسر الصهيونيّ تنتظرُ قوافلَ العربِ مُحرِّرِين، وكأنّها حينَ تحكي عن رحيلِ أهلِ الأندلس عنها يحضرُ في البالِ ترحيلُ الفلسطينيين عن دورهم وقراهم بعدَ مجازرِ النكبةِ عام 1948، وكأنّها حين تحكي عن ظلمةِ أقبيةِ التفتيشِ، تروي قصةَ زنازينِ العزلِ الانفرادية وظلم المؤبداتِ وشوقٌ عتيقٌ مؤججٌ لتُعانقَ حبيبًا غيّبتهُ الأصفادُ والسلاسل.

لا أُخفيكم أنّ رضوى جعلت من المرأة الأندلسيّة في كل أقسام روايتها الثلاث هي سيدة القصّ والحكاية -المرأة الأندلسية في وجهةِ النظر الخاصةِ الضيقة وغالبًا أرادت المرأةَ العربية باختلاف الجنسية والبيئة- فتارةّ تكون الطفلة الصغيرة الذكية، وتارة الصبيّة الدؤوبة العفيفة، وتارة الزوجة التي تشدّ عضدَ زوجها فتحتويه وأطفاله في جُبٍّ من الحنان والمداراة، لتكونَ أخيرًا العجوزَ التي لا يخطأُ التعبَ في وجهها الناظرُ، فهي التي كانت سكرَ الأيامِ وعمادَ البيت، تداوي وفيها كلُ أسقامُ الحياة، وتعطفُ وقد طحنتْ الهمومُ قلبَها، تتملى من تبسّمُ ثغرها في الصباح، وتُخفي مآقيها كلّ بكاء الدنيا، وتضنَّ على نفسها كسرةَ خبزٍ لتلك الأفواه الصغيرة حتى تشبَّ وتَربى، وتبقى هي المُتجذِرَة الثابتة في هذه الأرض كياسمينةِ أندلسيّة رحلَ أهلها عنها وبقيتْ وحيدةً تنثرُ شذاها في الأجواء.